③第五小留浦隧道→第二氷川隧道

第五小留浦隧道を出るとすぐに第五小留浦橋梁を渡ります。隧道と橋梁だらけの小河内線ですが、この辺りは特に多いです。明かり区間の景色はいいのですが、光線状態が悪くて台なしです。このカメラはコントラストが強いと全然だめ。あとでソフト的に修正しても、白く飛んだ部分は戻りません。

第四小留浦隧道です。

第四小留浦隧道東側坑口。長さは約70mほどです。

第四小留浦隧道の扁額。

線路に沿って木が並べられています。椎茸栽培にでも使うのでしょう。先には第三小留浦隧道が見えてきました。

第三小留浦隧道です。

第三小留浦隧道東側坑口。長さは70mほどのようです。その先に見えるのは第三小留浦橋梁です。

第三小留浦隧道の扁額。

第二小留浦隧道。隧道はもう飽きました……。

第二小留浦隧道の東側坑口。線路端の樹木の生長が休止期間の長さを物語っています。隧道の延長は40m程度のようです。

第二小留浦隧道の扁額。

すぐ先に第一小留浦隧道が見えています。撮影している時は気づきませんでしたが、ここは橋梁の上だったようです。第二小留浦橋梁だと思います。

第一小留浦隧道西側坑門。夥しい数の橋梁と隧道です。これほどの工事をして線路を通すのだから、東京の水不足というのはよほど深刻だったのでしょう。もしこの路線が旅客化されて残っていたら、保線に莫大な経費がかかって、JR東日本のお荷物になっていたはずです。五日市線の岩井支線のように、早々に廃止されていたかも知れません。

第一小留浦隧道の東側坑口です。ちなみに「坑口」と「坑門」の区別についてですが、私は単に隧道の穴を差す場合は「坑口」、隧道外側の意匠を含める場合は「坑門」と呼ぶことにしています。

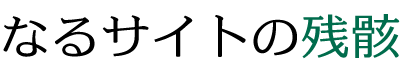

第一小留浦隧道の扁額。調査に使用した地図には第一小留浦隧道の表記がありませんでしたが、場所は合っていると思います。隧道の長さは30mほどだったと思います。

すぐに第四氷川隧道へと続きます。

第四氷川隧道東側坑口。長さは約210mと表示されました。施設に氷川の名が入ったので、もう少しで氷川集落にたどり着けると思います。

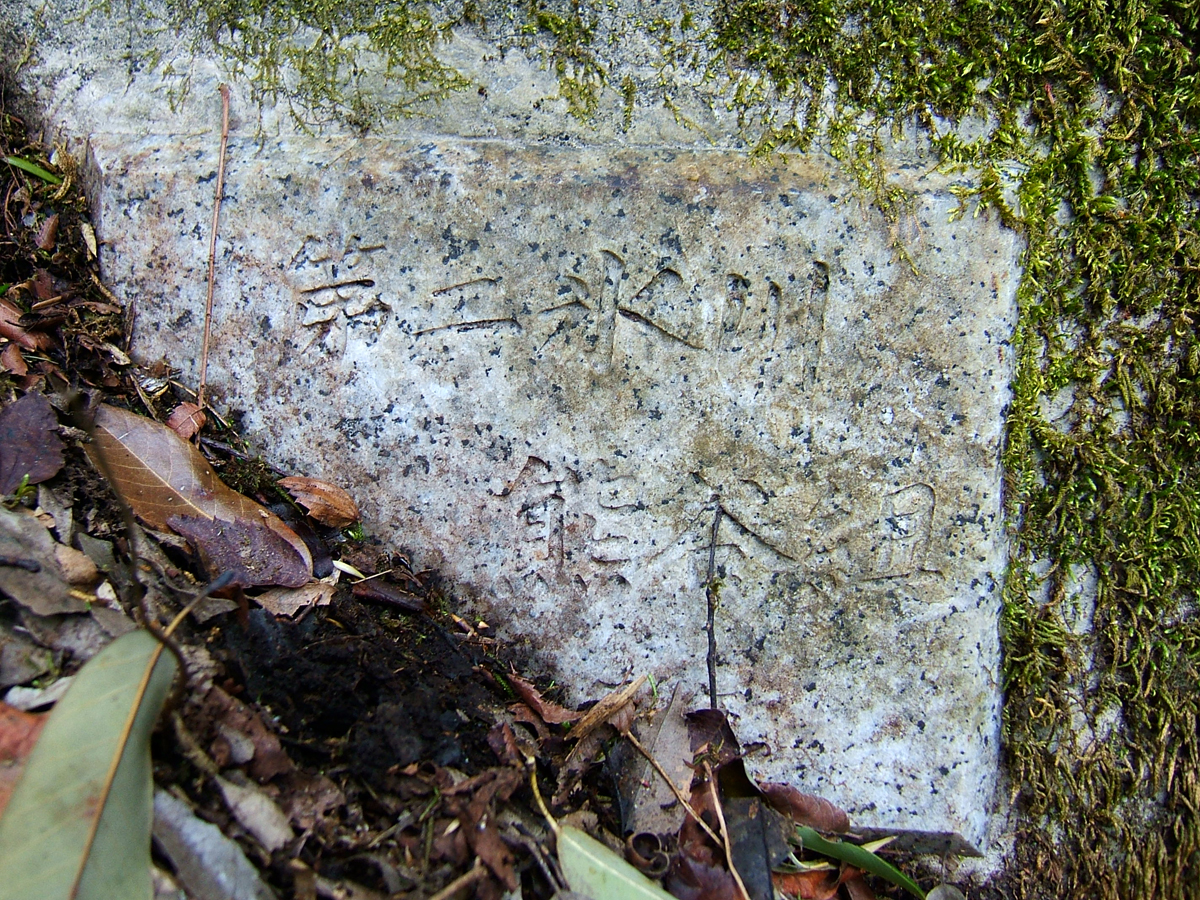

第四氷川隧道の扁額。

ただの築堤と思っていましたが、コンクリート橋でした。第三氷川橋梁です。

このような橋です。傾斜が急なので、山側はフラットに感じますが、谷側は恐ろしく深くて怖いです。落ちたら普通に死にます。

橋を渡り終えると、多少穏やかな道に変わります。

線路は緩く左に屈曲しています。現在のところ東北東へ進んでいます。

日が高くなって暑く感じるようになってきました。この日は早朝から出発したせいか、同業者とは一組すれ違っただけでした。

鉄橋が現れました。第一弁天橋梁というそうです。2本のレールの間に角材が縦に並んでいるので、それと枕木が直角に交わる部分を歩くようにしました。以前ここがテレビで紹介された時に整備したようです。

第一弁天橋梁を渡り終え、水根方向を振り返って撮影。右側の小径は奥多摩むかし道(旧青梅街道)です。

第一弁天橋梁の先で奥多摩むかし道と交差します。道と同じ角度で脱線防止レールがついていて、間には朽ちた木材が見えます。小河内線の現役時代は踏切になっていて、荷車などが通れるようにしていたのでしょう。

次の隧道が見えてきました。

第三氷川隧道です。3年前はこの辺りに鉄軌用の手押し台車が放置してあったのですが、いつの間にかなくなってしまったようです。たぶんテレビのロケで使ったものだと思います。右の階段の上ると民家があります。山間に住む人は、ものすごいところに家を建てるものですね……。

[資料紹介11]

↓2006年3月撮影の第三氷川隧道西側坑口。

この台車があれば鉄橋を渡るのが楽かも(脱線したら死亡)。

第三氷川隧道北側坑口。左カーブが続いたので、進行方向は北向きに変わっています。木々の向こうには氷川の集落が見えます。

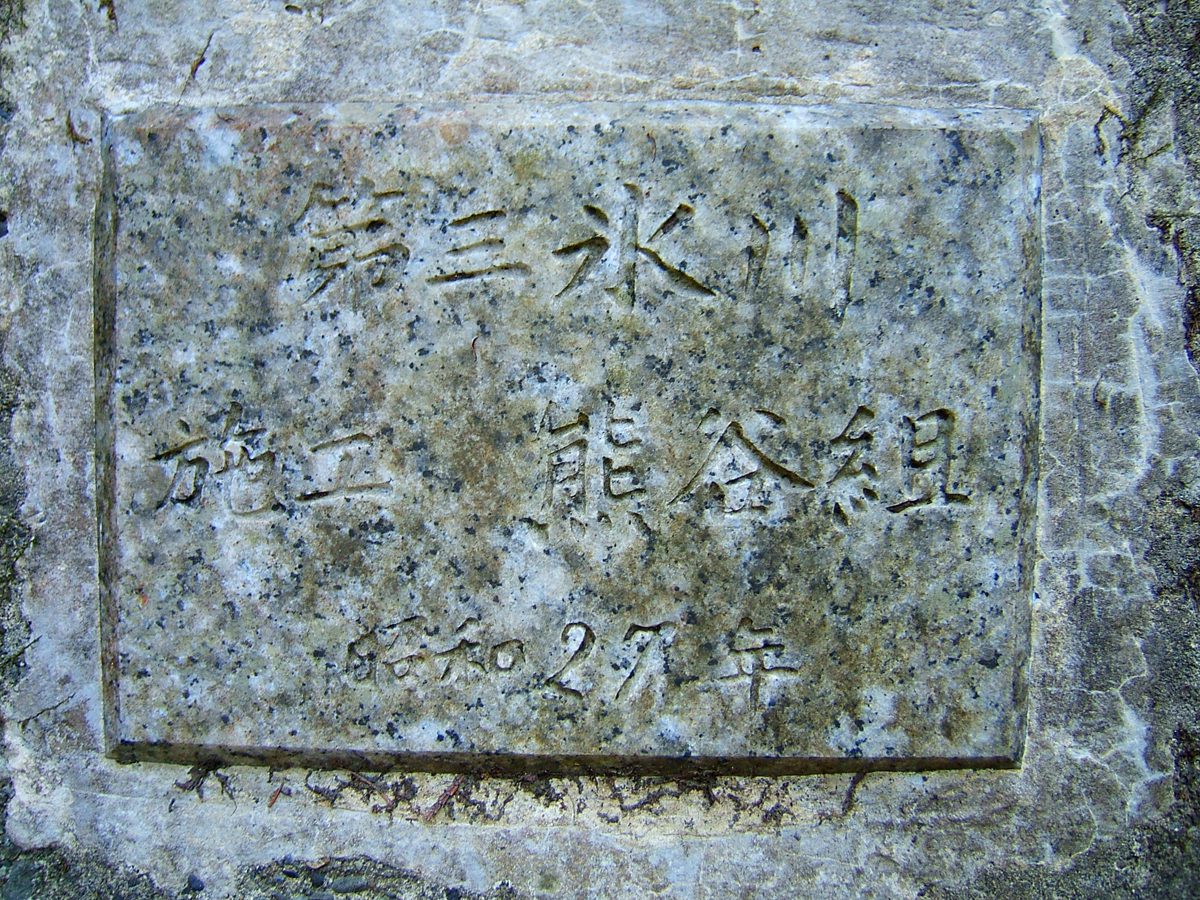

第三氷川隧道の扁額。

ようやく人里に辿り着きました。この少し先に氷川疎水隧道(線路の下をくぐる水路)があるはずです。

これが氷川疎水隧道(西側坑口)。扁額も何もない、素っ気ない構造物です。疎水隧道と名乗っていますが、疎水らしきものは通っていなくて、幅1.5mほどの人道になっていました。線路は土手の上を通っています。右側が水根方向です。なお、この写真と下の写真は、2010年3月22日(月)に撮影したものです。

氷川疎水隧道の中。上の写真には側溝の蓋が見えますが、隧道内に蓋はありません。暗渠化して人道にしたのかも知れません。

[資料紹介12]

↓人里が近づいたといっても、まだ氷川集落よりだいぶ高い所にいます。

里山のいい雰囲気が残っていますが、付近には住宅が増えてきたようです。ここから奥多摩駅までは、斜めに日原川を突っ切れば近いのですが、線路の勾配を抑えるため、もっと北側で大きくループしています。

この先の線路跡は道路に転用され、突き当たりの作業場へと続いています。奥多摩駅から小河内線にアクセスするには、この辺りが近くて良いでしょう。

この橋は第二氷川橋梁だと思います。車道として使われています。

前方にトラックが止まって、何か作業しているようでした。写真では切れてしまいましたが、ここには「入ってはいけません」という奥多摩工業の立て札があります。そういうわけで、ちょっとだけ迂回することにしました。

再び線路跡に戻ってきました。上の写真の撮影地点から100mほど進んだ所です。ここから奥多摩駅までは直線距離で180mほどしか離れていませんが、約45mの標高差があるので、線路はこの先の小屋から奥多摩駅までΩ状に大回りして、約1.4kmかけて下り坂を下りていきます。ざっくり計算すると約32‰の勾配となり、それでも蒸気機関車には厳しいことが分かります。

作業小屋が見えてきました。路盤の上に建っているので奥多摩工業の所有だと思います。

第二氷川隧道の南側坑口はこのような状態です。上の写真の作業小屋が面壁にぴったりくっついています。すでにΩ型の左カーブが始まっています。

小屋の反対側に回ってみたところ。隙間はかなり狭いです。なお、ここから先は2009年4月16日(木)に再訪した時の写真が混じります。

隙間から中を覗いてみると、プラスチック容器がうず高く積まれていました。薬品だと怖いですが、そうではありません。

写真の場所は割と整然としていますが、この先は隧道内に建てられた作業小屋が倒壊するなどして、とても足場が悪いです。湿度が高いせいか木材や鉄材の腐食が激しく、不用意に触ると建物が倒れて下敷きになる危険があります。

[資料紹介13]

↓第二氷川隧道南側坑口付近。この先はもっと荒れていました。

プラスチック容器の用途はキノコ栽培です。写真では「アワビ茸専用棚」と書かれていますが、隧道内ではほかの種類も栽培していたようです。奥多摩にはこれといった特産物や土産物がないので、続けてくれれば買うんですが……。

今までの隧道と違って、中はかなり湿っています。レールもこのように錆ついています。なお南側坑口からしばらくの間はレールが剥がされて、道床はコンクリートできれいに舗装されていました。レールが残っている区間も、写真のように簡易舗装になっていて、平らに均されています。誰もいないはずの坑内でかすかな物音がしたので、恐怖のあまりちびりそうになりましたが、犯人はタヌキ(のように見える動物)でした。ハクビシンかも。

[資料紹介14]

↓第二氷川隧道の中を、逃げる動物を追う形で歩いています。

第二氷川隧道北側坑口。キノコ用資材が雑然と積まれています。奥多摩駅までΩ型のループ線で高度を下げているので、左カーブだったレールは坑内で右カーブに変わっています。延長は440mぐらいです。この隧道は中の設備が廃墟化していて、障害物も多かったので、正直かなり怖かったです。

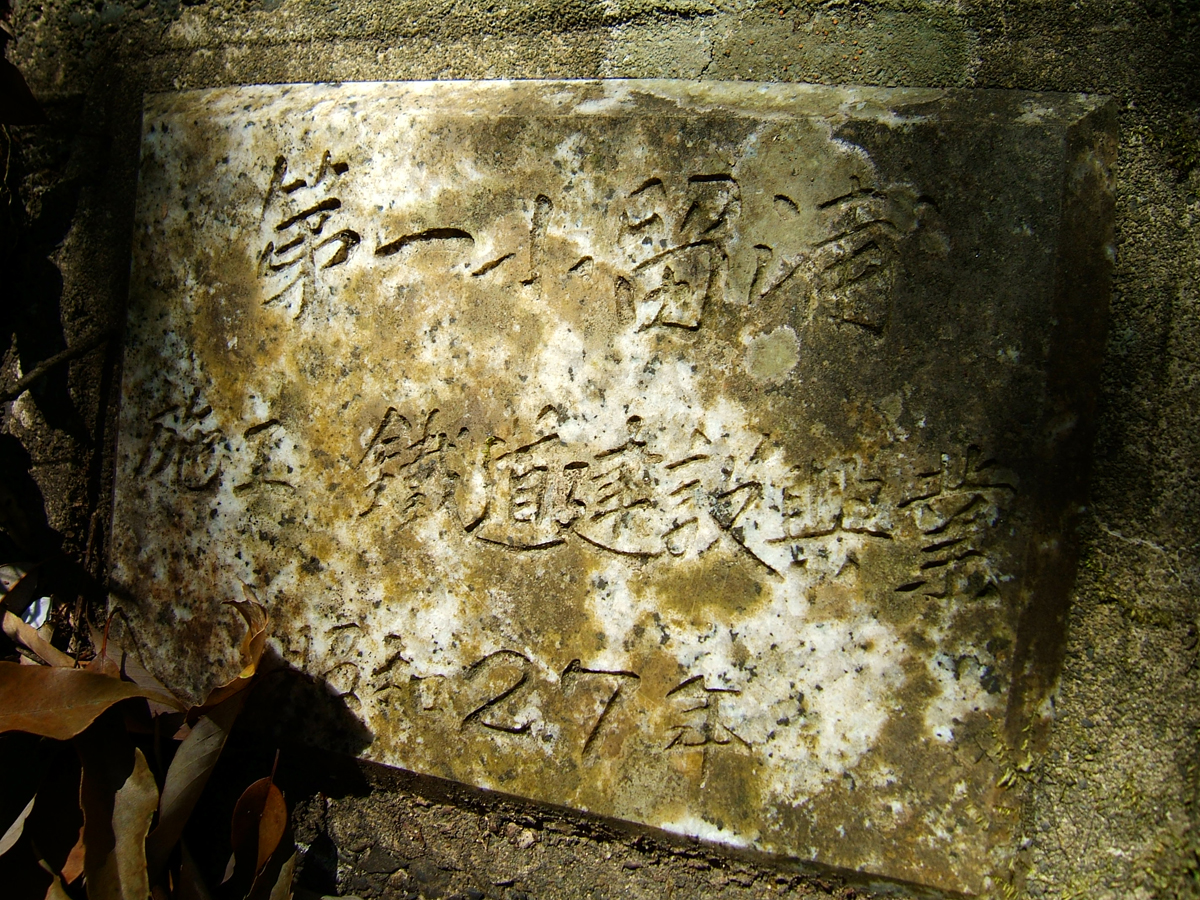

第二氷川隧道の扁額。